テレビのドラマを観た後、原作を読みたくなったので読んでみたというのが正直なところである。テレビドラマの配役が良かったからなのか、読み進めていくと登場人物と役者さんがリンクすることすること。中山田役の山本耕史は原作を超えていたかも。

まず、田舎の消防団を舞台にしたというのが、おもしろいと思った。田舎の様々なしがらみを、うっとうしく描くのではなく、その良さの部分もきちっと描いてるのがうれしかった。田舎で起こった放火事件をハヤブサ消防団を中心に解決していくというストーリーで、原作とドラマでは犯人が違っているということもあり、興味深く読み進めることができた。(はっきり言って、ストーリーが変わるほどの違いではなかったが)

『農道のポルシェといわれるSUBARU製の軽トラ』というのが妙に懐かしかった。池井戸さんの文章には、時として非常に共感しノスタルジックに浸れる表現が出てくる。この農道のポルシェの話も、かつての「スバルサンバー」がリアエンジンリア駆動(RR)と四輪独立懸架のサスペンションを搭載していたからである。また、スーパーチャージャーも装備していたらしい。今ではダイハツのOEMになってしまったので、農道のポルシェは6代目までだそうだ。

閑話休題

田舎に住んでいる自分が言うのもへんであるが、田舎のリアルがけっこう忠実に描かれていたように思う。銀行物とは違う、池井戸ミステリーも楽しかった。

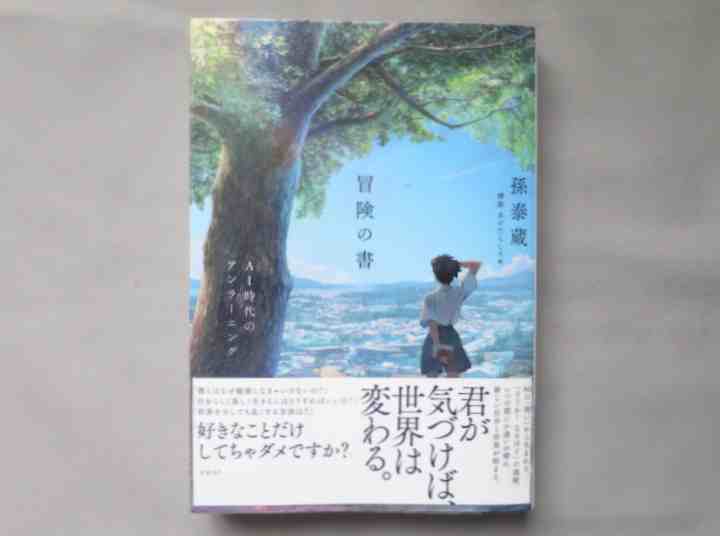

おまけ!

この写真は、わたしの先輩の入っている消防団に配られた「消防団募集中」のポスターである。(もう一種類別パターンがある。)

で、「消防団って?」知っているようで知らない「消防団」という組織についてちょっと復習をしてみようと思う。

まずは、このポスターにある「総務省消防局」に行ってみる。そして、消防団オフィシャルウェブサイトへ。

消防団は市町村の非常備の消防機関であり、その構成員である消防団員は他の本業を持ちながら、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自ら守る」という精神に基づき、消防防災活動を行っています。

そこには、上記のように書かれてある。消防署の職員の方と一緒に消防防災活動を行う。この事については一般的な認識と言えよう。ここで気になるのは「非常勤特別職の地方公務員」というくだりではないだろうか。

地方公務員法第 3 条第 3 項第3号の特別職非常勤職員によると、「専門的な知識経験等に基づき助言、調査及び診断等の事務を行う者」とある。地方公務員であるので、手当や報酬、補償、退職金などもある。もちろん、責務の重さや仕事内容と比べると十分ではないと思われるが・・・・。これ以上書かないが、消防団に興味のある方はぜひ消防団オフィシャルサイトへ行ってみてほしい。